Quilombos Digitais

Desafios para pensar contemporaneamente o trânsito de imagens e narrativas

PAOLA BARRETO LEBLANC¹

Resumo

Esse texto propõe uma análise de ecologias de mídia contemporâneas para pensar o cinema. Nas dinâmicas de rede atuais, as figuras do produtor e da audiência consolidadas por um modelo industrial se estilhaçam, assim como os conceitos de obra, autenticidade e autoria. Esse estilhaçamento não é nenhuma novidade, e vem sendo observado com mais força desde pelo menos meados do século XX - seja pelo desenvolvimento dos sistemas autorregulados da cibernética, que influenciam todas as esferas da produção humana, seja pelo modo como o campo da arte e do pensamento estético vêm reformulando o lugar do espectador como participador e a ideia do objeto de arte como objeto relacional ou processo.

Ao mesmo tempo, os avanços do capitalismo global e do neoliberalismo tornam cada vez mais urgente e necessária a articulação do audiovisual a políticas da memória, no sentido da resistência de subjetividades e territórios, físicos e simbólicos, sob ameaça. Esse texto busca dialogar com essas questões, perguntando como podem ser lidas à luz, ou melhor dizendo, à sombra, de uma perspectiva descolonial. Nesse sentido o conceito de quilombo de Beatriz Nascimento pode nos indicar caminhos para imaginar algo como uma diáspora das imagens na contemporaneidade, bem como outras arquiteturas insurgentes para o que chamamos de cinema.

Introdução

Stories no Instagram, feeds de notícias que se desenrolam em timelines de mídias sociais, experiências de fabulação e autofabulação em telas de pequeno e grande formato. Considerando a multiplicação dos meios de produção e distribuição de imagens através das redes, já se tornou lugar comum afirmar que cada vez mais e diversos grupos sociais ampliam possibilidades de atuação como produtores de imagens: VJs, youtubers, digital influencers, meme curators, bloggers, entre outros que podem estar sendo inventados agora.

Na topologia das redes vivemos novos paradigmas tecnopolíticos, onde multidões (re)processam, (re)produzem e (re)distribuem conteúdos multimídia, em uma cadeia incessante e recursiva que se retroalimenta de seus próprios elos, transformados e ressignificados a cada nova volta do parafuso. Nesse cenário as chamadas mídias de massa - nas quais o cinema já foi enquadrado - e as chamadas mídias de multidão - das quais outros cinemas podem emergir - travam embates que encenam ambiguidades e complementaridades entre regimes de imagem antagônicos, mas não excludentes. De fato, com o sistema de produção, autoração e apropriação digital, cineastas profissionais, diretores contratados por estúdios e autores validados por mercados de arte ou entretenimento dialogam diretamente com as potencialidades e virtualidades de uma multidão interconectada.

Jean Luc Godard, ícone da nouvelle vague que atravessa o século questionando o próprio métier em operações de metalinguagem, traz sua provocação para pensar esse outro sistema. “Imagem e palavra” (França, 2018) parece encarnar, do primeiro ao último frame, o diálogo entre uma politique des auteurs pré e pós revolução digital. Imagens do mundo árabe registradas por celulares e câmeras amadoras reaparecem dentro de imagens do cinema americano, dentro de imagens de telejornais, de desenhos animados, de clássicos do cinema mundial reproduzidos em VHS, de interferências analógicas e digitais que interrompem o fluxo da projeção, deixando a tela negra. O filme é como um espasmo, mensagem endereçada diretamente ao córtex, informação cinética que ativa outras formas de persistência retiniana, percepção e cognição. Godard, que afirmou em 2010 que “um autor não tem direitos, um autor só tem deveres”[2], lança no Festival de Cannes de 2018 esse filme que navega pelo universo do big data para perguntar: como nos vemos vendo? Como as imagens que circulam através da própria história do cinema são indexadas, e permitem hoje novas e inesperadas articulações? Ao distribuir comercialmente um filme que a um só tempo se nutre da luta de coletivos e indivíduos que atuam colaborativamente em rede, e de clichês da indústria audiovisual, o realizador francês expõe uma contradição apontada anteriormente pelo italiano Pier Paolo Pasolini: como continuar fazendo cinema e resistir a modelos de produção, distribuição e exibição do capitalismo industrial? Atualizando a pergunta: como descolonizar o cinema, dentro e fora das redes?

Nessa mesma Cannes de 2018 onde Godard, em mais uma operação de linguagem, realiza a coletiva de imprensa de “Imagem Palavra” através de um celular, um grupo de atrizes negras protesta contra o racismo da indústria audiovisual francesa[3], ganhando visibilidade no tapete vermelho do Festival. Combinados, os acontecimentos midiáticos sinalizam para o fato de que a necessidade de revisão das estruturas passa tanto pela validação de espaços marginalizados para a circulação de imagens e ideias, quanto pela infiltração de grupos marginalizados nos espaços de validação tradicionais. Que em 2019, pela primeira vez na história do Festival francês, uma realizadora negra - a franco senegalesa Mati Diop - tenha apresentado um filme - e sido premiada - é mais um passo na movimentação dessas estruturas.

Como nos lembra Beatriz Nascimento (1980) ao analisar sistemas de poder, por mais que um sistema social predomine é sempre possível que se criem sistemas diferenciais alternativos. O poder produz o contrapoder, máxima foucaultiana que Nascimento reinventa quando apresenta o quilombo como categoria científica, e que gostaríamos de trazer para pensar o cinema e as imagens em rede no Brasil contemporâneo. Seguindo com Nascimento, da perspectiva do quilombo, cada indivíduo é o poder, um poder distribuído e descentralizado. Não seria então muito apropriado trazer o conceito para pensar esse “outro” cinema?

“É no final do século XIX que o quilombo recebe o significado de instrumento ideológico contra as formas de opressão.” (NASCIMENTO, 1985; 2006, p. 122) A historiadora constrói de forma cuidadosa e enfática a passagem do entendimento do quilombo como instituição em si para símbolo de resistência e desejo de utopia, consolidando, no imaginário nacional, a associação entre indivíduos perseguidos ou escravizados, e que, dentro desse regime alternativo de sociedade, podem coexistir. Ao considerar o quilombo como categoria científica, podemos aplicá-la para pensar a criação e ocupação de territórios digitais, “confundido, num bom sentido, o território palmarino com a esperança de um Brasil mais justo onde haja liberdade, união e igualdade.” (Ibid, p. 123) Quando propõe o “quilombo como código que reage ao colonialismo cultural”, Nascimento apresenta um conceito que forma o inconsciente coletivo negro na inteligência brasileira, pensando a contribuição afrodiaspórica para a construção da liberdade humana. Ao trazer essa noção para nossa reflexão sobre o cinema, é impossível não articulá-la ao manifesto da estética da fome de Glauber Rocha, que já em 1965, afirmava a potência da fome latino americana sem cair na armadilha da “nostalgia do primitivismo”:

Para o observador europeu, os processos de criação artística do mundo subdesenvolvido só o interessam na medida que satisfazem sua nostalgia do primitivismo, e este primitivismo se apresenta híbrido, disfarçado sob tardias heranças do mundo civilizado, mal compreendidas porque impostas pelo condicionamento colonialista.” (ROCHA, 1965)

Buscando operar fora desse condicionamento, a partir da própria falta, da própria fome, entendida como o nervo da sociedade latinoamericana, Glauber propõe tomar a situação de privação como força motriz para a revolução do cinema novo.

André Bazin afirmava, há mais de 60 anos, que o cinema não existe, o cinema está por ser inventado. Essa ideia foi muitas vezes retomada desde então, por pensadores e criadores da imagem das mais distintas vertentes, e já repertoriados em muitas antologias. Retomando hoje essa proposição, de um meio em invenção - e portanto em territorialização - podemos considerar que as imagens em movimento do cinema se caracterizam justamente por um trânsito constante, que tomamos aqui a liberdade de chamar como espécie de diáspora. A reflexão sobre um ponto de origem, um ponto onde se diz: aqui começa o cinema, é uma reflexão para a qual não há consenso; há quem reivindique que começa nas cavernas de Lascaux. Reformulando a pergunta, não pela origem do cinema em si, mas pela natureza da chamada imagem técnica, podemos com Flusser (1985) pensar que ela se apresenta como ruptura - histórica - em relação a imagem mítica. A imagem pré-histórica difere da imagem técnica por ter uma origem mítica, assentada em um uma relação mágica, de culto, e de relação entre vida e morte. O processo da modernidade - e da colonialidade - é também o processo de decaída desse regime mítico, e é no processo dessa decaída que as imagens passam a representar, ao invés de presentificar. A discussão sobre a crise da representação é longa mas aqui interessa articular como a possibilidade de pensar uma diáspora de imagens na rede está relacionada a essa perda de vínculo mágico, e que um “aquilombamento digital” poderia, quem sabe, reconfigurar.

Em um texto de 2009, a artista e pesquisadora Hito Steyerl faz a defesa do que define como “imagem pobre”. São as imagens copiadas, comprimidas, compactadas e compartilhadas em diversos suportes e meios, liberadas e lançadas “na incerteza digital, à custa de sua própria substância. (...) A imagem pobre tende à abstração: é uma ideia visual em seu próprio devir.” (STEYERL, 2009 on line) Segundo Steyerl, a imagem pobre revela as condições de sua marginalização, “a constelação de forças sociais que levam à sua circulação on-line”. A autora reivindica o valor de reprodutibilidade dessas imagens como modo de existência e resistência, para além do mito da resolução ou da qualidade técnica, que, como sabemos, é o que sempre pautou o cinema mainstream. Ao criticar o modelo hegemônico industrial de cinema - e sua política de direitos de autor, que reproduz dinâmicas do colonialismo e do patriarcalismo - Steyerl se alinha a um posicionamento feminista crítico da técnica. A autora incorpora ainda em sua reflexão o manifesto do realizador chileno Júlio García Espinosa “Por un Cine Imperfecto”, lançado em Havana quatro anos depois do manifesto de Glauber. Para Espinosa, a grande revolução do cinema consistiria em que fazer filmes deixasse de ser visto como uma atividade de especialistas para ser considerada como uma atividade de todos. Espinosa acredita que o engajamento social das massas poderia se dar através do desenvolvimento de novas tecnologias, uma situação potencialmente revolucionária. Ele inicia o manifesto afirmando que os ideais de perfeição técnica e artística são ideais reacionários e é nesse ponto que a imagem pobre, a estética da fome e o aquilombamento das imagens em rede fazem seu cruzo: encruzilhada onde se discute técnica, cinema, arte e vida.

Sim, o desenvolvimento das tecnologias digitais permite que diversos grupos e indivíduos historicamente silenciados tenham acesso a meios de produção, distribuição e consumo de conteúdos em uma escala global. É como se a utopia brechtiana sobre as potencialidades do rádio tivesse se tornado uma realidade. O que não se pode esquecer, é que enquanto o cenário indica possibilidades de abertura e liberdade, a máquina colonial inscrita nas ferramentas e nas técnicas permanece em funcionamento, expropriando subjetividades, modulando perfis e transformando usuários em consumidores ou suspeitos. Como artistas, hackers, quilombolas se colocam diante dessas armadilhas? Como desenvolvem modos de sobrevivência e ocupação das redes que atuem contra dinâmicas de captura estruturalmente inscritas nos sistemas informacionais?

De onde viemos

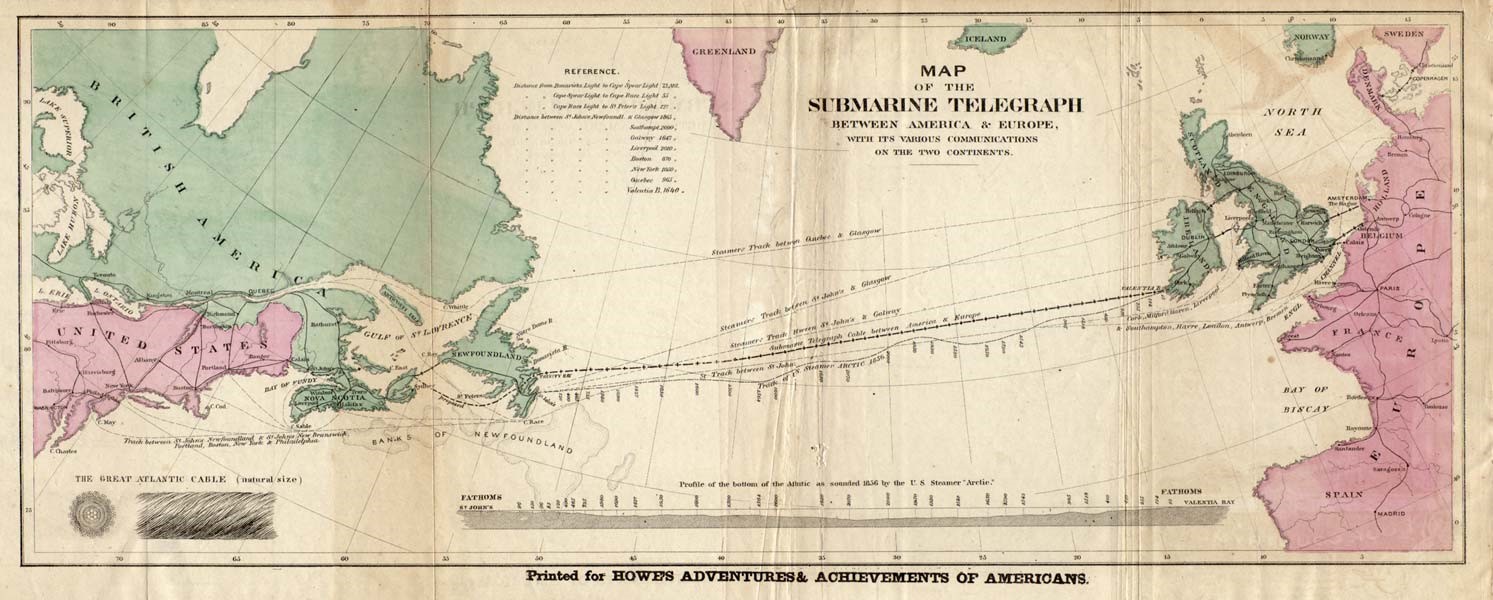

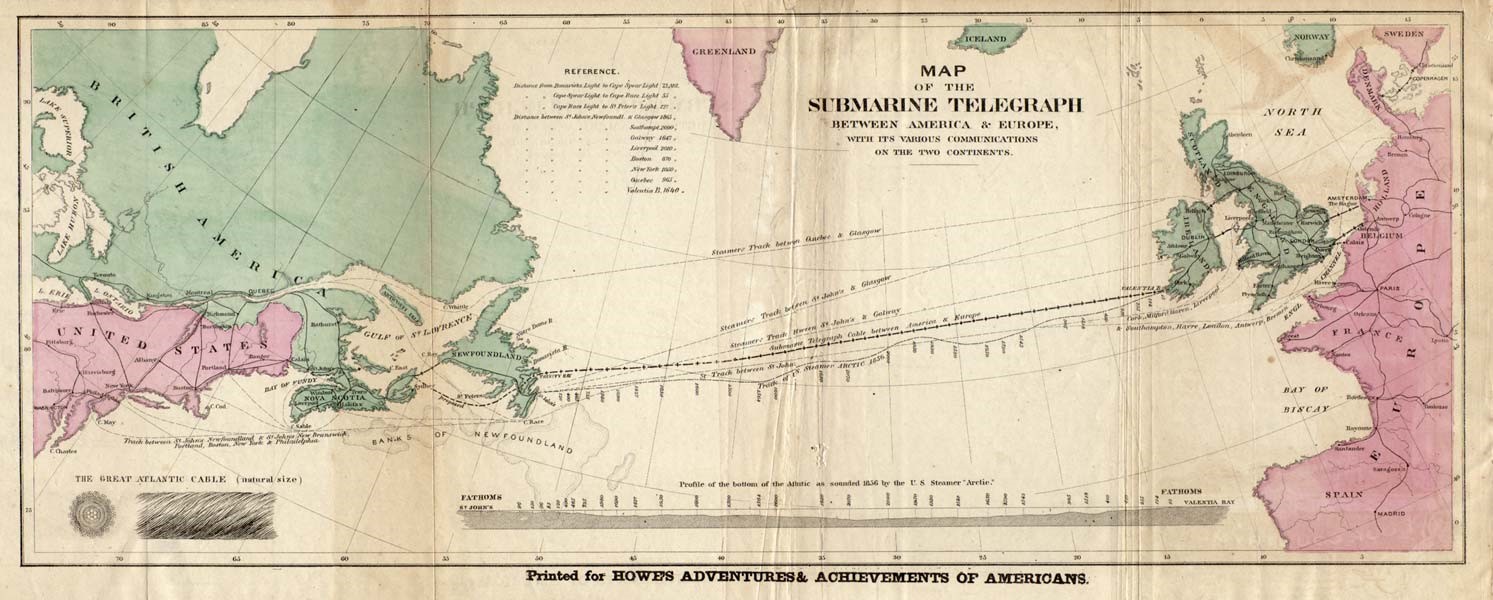

As tecnologias de comunicação e informação modernas se tornam mais complexas a partir de teorias e aparatos inventados ao longo do século XIX, como o telégrafo. É para levar as mensagens telegráficas que os primeiros cabos ultramarinos interconectam a Europa às Américas, abrindo estradas de informação que riscam o fundo dos oceanos até hoje. O traçado dessas linhas se origina na década de 1850, quando o tráfico negreiro no Atlântico se torna ilegal e a partilha de mercados divide povos e territórios do sul segundo os interesses das grandes potências do norte. Esse desenho se mantém na atual estrutura global de telecomunicações.

Nesse sentido é importante não perder de vista a relação direta entre o desenvolvimento de tecnologias de comunicação e informação e a geopolítica capitalista. O mito do progresso e a marcha civilizatória que apresenta certo modelo de tecnologia como destino inevitável da humanidade, em contraposição a modos de existir e fazer redes considerados “primitivos” ou “atrasados”, fundamentam cientificamente a expansão neocolonial e a exotização de outras lidas com imagens, discursos e formas de comunicação. As tecnologias consideradas científicas apagam modos de saber e ferramentas de relação com o mundo, provocando o que Boaventura de Sousa Santos irá apropriadamente chamar de epistemicídio. Como pensar e agir contemporaneamente para que as tecnologias de rede sejam instrumento de libertação e empoderamento, e não reproduzam os vícios da invisibilização dos saberes tradicionais e o aprisionamento de subjetividades? Como pensar, por exemplo, a conexão com a ancestralidade como tecnologia? Como inverter a lógica colonial e experimentar uma reterritorialização ancestral das tecnologias de rede digitais? É nesse sentido, mais uma vez, que entendemos que as táticas do aquilombamento podem indicar caminhos.

Um aspecto ressaltado por Nascimento em sua análise do quilombo, é a necessidade dessa forma de agrupamento de saudar e chamar os antepassados. Visto que não é tão somente sobre modos de resistência que trata o quilombo, mas de continuidade histórica. Pensando também nessa chave o cinema, não a partir de cristalizações ou clivagens, mas daquilo que permanece e sobrevive, a hipótese proposta já há quase 30 anos por Arlindo Machado (1992), de aproximar os chamados pré-cinemas dos pós-cinemas, aponta para um ato contínuo de invenção por imagens, numa perspectiva baziniana. Desse modo, o próprio cinema pode ser entendido com um poder mítico-simbólico capaz de historiar relações com imagens, para além de uma lógica de representação. Pasolini, mais uma vez, nos falava do cinema como um monstro hipnótico. Teríamos chegado, com a poética combinatória das redes, à uma nova (velha) face dessa forma monstruosa?

Para onde vamos

As imagens produzidas na forma de fragmentos que inundam as redes se constituem como células de filmes multitudinários, que se recombinam de modos inesperados e muitas vezes aleatórios, gerando novas cadeias de sentido que se multiplicam em esferas interconectadas tanto on quanto off line. É como se a fragmentação inaugural do cinema se estilhaçasse hoje em mil pedaços - imagem cristal que prisma relações entre clips in(ter)dependentes.

O projeto Curtas Estórias, que integra a plataforma http://riofestiv.al/ foi concebido inicialmente como um projeto de pesquisa em parceria com a UFBA, se propondo a dialogar com algumas das questões levantadas até aqui. Com o desafio de criar dramaturgias abertas e recombinantes, incorpora curtas metragens como conjuntos de cenas - células - , que compõem o filme - organismo - mas que podem ser transplantadas para outros organismos, criando outras estórias.

A proposta se estabeleceu então a partir de convites a realizadoras e realizadores de curtas metragens que se dispuseram a conceber seus filmes considerando a modularidade e a possibilidade de combinação que cada cena - célula individualmente permitiria, associando-as a palavras-chave. O projeto previa um investimento em inteligência artificial, a ser desenvolvido, em uma segunda etapa, possivelmente junto ao IHAC - Lab-i, da UFBA.

Assim, entre as palavras e as imagens se tecem relações de concordância, subordinação e ordem, abrindo caminhos que se bifurcam em filmes desmembrados. O “público”, como um participador, está igualmente convidado a compartilhar seus segmentos on line, contaminando o sistema com um conteúdo que será também contaminado.

Com uma gama de temas abrangente, que inclui processos de transformação urbana e cognitiva, o advento de novas tecnologias de distribuição e exibição de imagens põe em cena embates entre contextos locais e multinacionais, de forma que a investigação sobre o futuro e o passado do cinema articula o trabalho de reapropriação de arquivos à criação de novas formas estéticas. Nessa encruzilhada, não podemos esquecer que navegando nas “nuvens” de imagens digitais continuamos operando dentro da lógica de um capitalismo global, que explora territórios e grupos sociais, seja para obter minérios para a construção de celulares, câmeras e projetores, seja para reciclar o lixo tóxico eletrônico. Há hoje consolidado todo um pensamento muito ativo das ecologias de mídias[4] que procura estabelecer as conexões entre a materialidade e a infraestrutura das redes e o sistema econômico e geopolítico que as sustenta, posto que não é possível pensar tecnologia e inovação sem considerar o panorama distópico do mundo contemporâneo e os impactos da ação humana no planeta.

Se a mídia já foi identificada como um quarto poder, na passagem de um regime de mídias de massa para um de mídias de multidão, de comunicação peer to peer, a utopia de uma rede livre, onde todos comuniquem com todos de modo rizomático é mais que utopia, é uma luta em meio a um universo distópico. Nesse campo de batalha pela liberdade e a errância dos conteúdos, quem regula os gargalos, e como furá-los? Trabalhos de net art como a Plataforma Midiamagia da artista paulistana Denise Agassi enfrentam essas questões proporcionando fluxos audiovisuais ativados por tags que buscam conteúdos em redes sociais como flickr, youtube e twitter. Nesse contexto o acidente e a contingência geram processos com dinâmicas próprias que explicitam as metanarrativas urdidas por algoritmos que indexam conteúdos em uma base de dados, apontando tanto para interesses corporativos quanto para a necessidade de atenção e crítica aos mecanismos de busca e controle na internet. Desse lugar, a emergência de um “outro” cinema se intersecta com a luta pela neutralidade da rede e pela possibilidade de uma internet livre e democrática.

O cineasta pernambucano Kleber Mendonça publicou recentemente em sua conta no Instagram um mosaico criado a partir de fotos de fãs do longa metragem “Aquarius” posando na entrada do famoso prédio onde mora a personagem Clara. Mendonça chama a atenção para a “relação afetiva coletiva expressa em imagens”[5]. As imagens agrupadas criam um território, numa rede de relações que se torna muito interessante se pensarmos a partir das dinâmicas da filosofia e do ethos banto sugeridas por Nascimento para pensar o quilombo - eu sou, porque nós somos.

Essa perspectiva afetiva de acolhimento e cuidado é trabalhada por artistas afrofuturistas como Tabira Rezaire e Liz Mputu, que sugerem ainda uma dimensão de cura meditativa em seus trabalhos, buscando formas de conexão espiritual mediadas pela tecnologia. Mais do que pensar em mundos utópicos proporcionados pela tecnologia, essas poéticas tratam de inventar modos de existir em meio a distopia, fortalecendo narrativas contrahegemônicas que apontam para horizontes descolonizados.

“O cinema é o sagrado”, diz o realizador senegalês Djibril Diop Mambéty, pai da realizadora premiada em Cannes esse ano. Em entrevista, o africano afirma[6] que para fazer um filme, primeiro se deve fechar os olhos, fechar os olhos bem forte. “Assim veremos a luz que sai da obscuridade, os pontos luminosos que começam a brilhar e voilà! Estamos diante do filme.” Essa imagem tão poética, da luz brotando da escuridão, aparece como uma estratégia de libertação da própria imaginação frente ao bombardeio pervasivo de imagens às quais somos submetidos.

Conclusão

Nesse breve ensaio propusemos uma reflexão sobre o aquilombamento das imagens em rede, dialogando com lutas interseccionais e pensando o papel das mídias não apenas como veículos ou produtos audiovisuais, mas como meios de produção de subjetividades livres não colonizadas.

Beatriz Nascimento fala do exílio como uma experiência da perda da imagem. Os cinemas, como edifícios construídos para se assistir a filmes, são cada vez mais raros. Esse desaparecimento progressivo dos templos cinematográficos, e a migração das salas de projeção para o interior de shoppings, é uma tendência mundial, sobretudo nas Américas. O cinema, que já contribuiu para a reterritorialização das cidades como um elemento “civilizador”, hoje busca também o seu território, como um “outro” cinema, desterritorializado, e que se torna aliado da luta anticolonial quando reterritorializa, a partir da perspectiva dos subalternizados, o que o colonialismo ofusca ou expulsa.

A possibilidade de superar fronteiras físicas através de dispositivos tecnológicos nos permite ultrapassar fronteiras simbólicas e reposiciona a percepção mediada por aparelhos, reconfigurando modos de conviver, partilhar e existir. Ao mesmo tempo, a experiência de navegarmos pela internet com nossos computadores, com múltiplas janelas abertas simultaneamente, reforça, por outro lado, a necessidade de uma volta ao corpo.

Essa ciranda de reinvenção tecnológica e psíquica se expande para além dos estudos do filme e ganha territórios com a construção de máquinas, mecanismos, assemblages e objetos de fabulação. Como diria Guattari, se trata de abrir vias maquínicas desterritorializantes, produzindo subjetividades mutantes. É importante voltar a este ponto da desterritorialização e da mutação, pois a relação com a máquina não se orienta pela busca de uma funcionalidade ou serviço, mas pela possibilidade da emergência de rupturas e inovações que o agenciamento maquínico é capaz de operar, apontando para questões transversais que cruzam a discussão sobre a obsolescência programada e as disputas de narrativas do capitalismo cognitivo.

Referências

FLUSSER, V. (1985) . Filosofia da Caixa Preta : Ensaios para uma futura filosofia da fotografia. São Paulo: Editora Hucitec.

MACHADO, A. (1997). Pré-cinemas & pós-cinemas. Campinas, SP: Papirus.

NASCIMENTO, B. (1978). O quilombo do Jabaquara in: RATTS, Alex. Eu sou atlântica: sobre a trajetória de vida de Beatriz Nascimento. São Paulo: Imprensa Oficial, 2006.

______________(1985). O conceito de quilombo e a resistência cultural negra, In: RATTS, Alex. Eu sou atlântica: sobre a trajetória de vida de Beatriz Nascimento. São Paulo: Imprensa Oficial, 2006.

ROCHA, G. (1965). A Eztetyka da Fome . Revolução do Cinema Novo, 1981.

STEYERL, H. (2009) In Defense of the Poor Image - Journal #10 November 2009 - e-flux.

[1] Artista e Pesquisadora, atualmente é Professora Adjunta do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências - UFBA.

[2] Disponível em : http://blogs.lesinrocks.com/cannes2010/2010/05/18/le-droit-dauteur-un-auteur-na-que-des-devoirs-jean-luc-godard/ . Acesso em 15.06.2019.

[3] Disponível em : http://blogs.lesinrocks.com/cannes2010/2010/05/18/le-droit-dauteur-un-auteur-na-que-des-devoirs-jean-luc-godard/ Acesso em 15.06.2019.

[4] Para um aprofundamento nesse aspecto consultar Remain Coleção In search of media. Publicado em 2018 pela meson press (Lüneburg, Germany ) em colaboração com a University of Minnesota Press (Minneapolis, USA). Disponível em : https://meson.press/books/remain/ . Acesso em 15.06.2019

[5] Conta do instagram do realizador. Disponícel em: https://www.instagram.com/p/Bw8RFubha3U/ . Acesso em 15.06.2019.

[6] Disponível em : https://www.youtube.com/watch?v=Hdqj6ecZi_Q&feature=youtu.be&t=466 Acesso em 15.06.2019 .

PAOLA BARRETO LEBLANC¹

Resumo

Esse texto propõe uma análise de ecologias de mídia contemporâneas para pensar o cinema. Nas dinâmicas de rede atuais, as figuras do produtor e da audiência consolidadas por um modelo industrial se estilhaçam, assim como os conceitos de obra, autenticidade e autoria. Esse estilhaçamento não é nenhuma novidade, e vem sendo observado com mais força desde pelo menos meados do século XX - seja pelo desenvolvimento dos sistemas autorregulados da cibernética, que influenciam todas as esferas da produção humana, seja pelo modo como o campo da arte e do pensamento estético vêm reformulando o lugar do espectador como participador e a ideia do objeto de arte como objeto relacional ou processo.

Ao mesmo tempo, os avanços do capitalismo global e do neoliberalismo tornam cada vez mais urgente e necessária a articulação do audiovisual a políticas da memória, no sentido da resistência de subjetividades e territórios, físicos e simbólicos, sob ameaça. Esse texto busca dialogar com essas questões, perguntando como podem ser lidas à luz, ou melhor dizendo, à sombra, de uma perspectiva descolonial. Nesse sentido o conceito de quilombo de Beatriz Nascimento pode nos indicar caminhos para imaginar algo como uma diáspora das imagens na contemporaneidade, bem como outras arquiteturas insurgentes para o que chamamos de cinema.

Introdução

Stories no Instagram, feeds de notícias que se desenrolam em timelines de mídias sociais, experiências de fabulação e autofabulação em telas de pequeno e grande formato. Considerando a multiplicação dos meios de produção e distribuição de imagens através das redes, já se tornou lugar comum afirmar que cada vez mais e diversos grupos sociais ampliam possibilidades de atuação como produtores de imagens: VJs, youtubers, digital influencers, meme curators, bloggers, entre outros que podem estar sendo inventados agora.

Na topologia das redes vivemos novos paradigmas tecnopolíticos, onde multidões (re)processam, (re)produzem e (re)distribuem conteúdos multimídia, em uma cadeia incessante e recursiva que se retroalimenta de seus próprios elos, transformados e ressignificados a cada nova volta do parafuso. Nesse cenário as chamadas mídias de massa - nas quais o cinema já foi enquadrado - e as chamadas mídias de multidão - das quais outros cinemas podem emergir - travam embates que encenam ambiguidades e complementaridades entre regimes de imagem antagônicos, mas não excludentes. De fato, com o sistema de produção, autoração e apropriação digital, cineastas profissionais, diretores contratados por estúdios e autores validados por mercados de arte ou entretenimento dialogam diretamente com as potencialidades e virtualidades de uma multidão interconectada.

Jean Luc Godard, ícone da nouvelle vague que atravessa o século questionando o próprio métier em operações de metalinguagem, traz sua provocação para pensar esse outro sistema. “Imagem e palavra” (França, 2018) parece encarnar, do primeiro ao último frame, o diálogo entre uma politique des auteurs pré e pós revolução digital. Imagens do mundo árabe registradas por celulares e câmeras amadoras reaparecem dentro de imagens do cinema americano, dentro de imagens de telejornais, de desenhos animados, de clássicos do cinema mundial reproduzidos em VHS, de interferências analógicas e digitais que interrompem o fluxo da projeção, deixando a tela negra. O filme é como um espasmo, mensagem endereçada diretamente ao córtex, informação cinética que ativa outras formas de persistência retiniana, percepção e cognição. Godard, que afirmou em 2010 que “um autor não tem direitos, um autor só tem deveres”[2], lança no Festival de Cannes de 2018 esse filme que navega pelo universo do big data para perguntar: como nos vemos vendo? Como as imagens que circulam através da própria história do cinema são indexadas, e permitem hoje novas e inesperadas articulações? Ao distribuir comercialmente um filme que a um só tempo se nutre da luta de coletivos e indivíduos que atuam colaborativamente em rede, e de clichês da indústria audiovisual, o realizador francês expõe uma contradição apontada anteriormente pelo italiano Pier Paolo Pasolini: como continuar fazendo cinema e resistir a modelos de produção, distribuição e exibição do capitalismo industrial? Atualizando a pergunta: como descolonizar o cinema, dentro e fora das redes?

Fig. 1 : Godard responde às perguntas dos jornalistas via FaceTime, em um iPhone na sala de imprensa.

Tristan Fewings/Getty Images

Nessa mesma Cannes de 2018 onde Godard, em mais uma operação de linguagem, realiza a coletiva de imprensa de “Imagem Palavra” através de um celular, um grupo de atrizes negras protesta contra o racismo da indústria audiovisual francesa[3], ganhando visibilidade no tapete vermelho do Festival. Combinados, os acontecimentos midiáticos sinalizam para o fato de que a necessidade de revisão das estruturas passa tanto pela validação de espaços marginalizados para a circulação de imagens e ideias, quanto pela infiltração de grupos marginalizados nos espaços de validação tradicionais. Que em 2019, pela primeira vez na história do Festival francês, uma realizadora negra - a franco senegalesa Mati Diop - tenha apresentado um filme - e sido premiada - é mais um passo na movimentação dessas estruturas.

Fig. 2 :

Mati Diop chega com o elenco para a exibição de “Atlantique” durante o 72º Festival de Cinema de Cannes, maio de 2019.

Foto: GUILLAUME HORCAJUELO / EPA-EFE / REX / Shutterstock.

Como nos lembra Beatriz Nascimento (1980) ao analisar sistemas de poder, por mais que um sistema social predomine é sempre possível que se criem sistemas diferenciais alternativos. O poder produz o contrapoder, máxima foucaultiana que Nascimento reinventa quando apresenta o quilombo como categoria científica, e que gostaríamos de trazer para pensar o cinema e as imagens em rede no Brasil contemporâneo. Seguindo com Nascimento, da perspectiva do quilombo, cada indivíduo é o poder, um poder distribuído e descentralizado. Não seria então muito apropriado trazer o conceito para pensar esse “outro” cinema?

“É no final do século XIX que o quilombo recebe o significado de instrumento ideológico contra as formas de opressão.” (NASCIMENTO, 1985; 2006, p. 122) A historiadora constrói de forma cuidadosa e enfática a passagem do entendimento do quilombo como instituição em si para símbolo de resistência e desejo de utopia, consolidando, no imaginário nacional, a associação entre indivíduos perseguidos ou escravizados, e que, dentro desse regime alternativo de sociedade, podem coexistir. Ao considerar o quilombo como categoria científica, podemos aplicá-la para pensar a criação e ocupação de territórios digitais, “confundido, num bom sentido, o território palmarino com a esperança de um Brasil mais justo onde haja liberdade, união e igualdade.” (Ibid, p. 123) Quando propõe o “quilombo como código que reage ao colonialismo cultural”, Nascimento apresenta um conceito que forma o inconsciente coletivo negro na inteligência brasileira, pensando a contribuição afrodiaspórica para a construção da liberdade humana. Ao trazer essa noção para nossa reflexão sobre o cinema, é impossível não articulá-la ao manifesto da estética da fome de Glauber Rocha, que já em 1965, afirmava a potência da fome latino americana sem cair na armadilha da “nostalgia do primitivismo”:

Para o observador europeu, os processos de criação artística do mundo subdesenvolvido só o interessam na medida que satisfazem sua nostalgia do primitivismo, e este primitivismo se apresenta híbrido, disfarçado sob tardias heranças do mundo civilizado, mal compreendidas porque impostas pelo condicionamento colonialista.” (ROCHA, 1965)

Buscando operar fora desse condicionamento, a partir da própria falta, da própria fome, entendida como o nervo da sociedade latinoamericana, Glauber propõe tomar a situação de privação como força motriz para a revolução do cinema novo.

André Bazin afirmava, há mais de 60 anos, que o cinema não existe, o cinema está por ser inventado. Essa ideia foi muitas vezes retomada desde então, por pensadores e criadores da imagem das mais distintas vertentes, e já repertoriados em muitas antologias. Retomando hoje essa proposição, de um meio em invenção - e portanto em territorialização - podemos considerar que as imagens em movimento do cinema se caracterizam justamente por um trânsito constante, que tomamos aqui a liberdade de chamar como espécie de diáspora. A reflexão sobre um ponto de origem, um ponto onde se diz: aqui começa o cinema, é uma reflexão para a qual não há consenso; há quem reivindique que começa nas cavernas de Lascaux. Reformulando a pergunta, não pela origem do cinema em si, mas pela natureza da chamada imagem técnica, podemos com Flusser (1985) pensar que ela se apresenta como ruptura - histórica - em relação a imagem mítica. A imagem pré-histórica difere da imagem técnica por ter uma origem mítica, assentada em um uma relação mágica, de culto, e de relação entre vida e morte. O processo da modernidade - e da colonialidade - é também o processo de decaída desse regime mítico, e é no processo dessa decaída que as imagens passam a representar, ao invés de presentificar. A discussão sobre a crise da representação é longa mas aqui interessa articular como a possibilidade de pensar uma diáspora de imagens na rede está relacionada a essa perda de vínculo mágico, e que um “aquilombamento digital” poderia, quem sabe, reconfigurar.

Em um texto de 2009, a artista e pesquisadora Hito Steyerl faz a defesa do que define como “imagem pobre”. São as imagens copiadas, comprimidas, compactadas e compartilhadas em diversos suportes e meios, liberadas e lançadas “na incerteza digital, à custa de sua própria substância. (...) A imagem pobre tende à abstração: é uma ideia visual em seu próprio devir.” (STEYERL, 2009 on line) Segundo Steyerl, a imagem pobre revela as condições de sua marginalização, “a constelação de forças sociais que levam à sua circulação on-line”. A autora reivindica o valor de reprodutibilidade dessas imagens como modo de existência e resistência, para além do mito da resolução ou da qualidade técnica, que, como sabemos, é o que sempre pautou o cinema mainstream. Ao criticar o modelo hegemônico industrial de cinema - e sua política de direitos de autor, que reproduz dinâmicas do colonialismo e do patriarcalismo - Steyerl se alinha a um posicionamento feminista crítico da técnica. A autora incorpora ainda em sua reflexão o manifesto do realizador chileno Júlio García Espinosa “Por un Cine Imperfecto”, lançado em Havana quatro anos depois do manifesto de Glauber. Para Espinosa, a grande revolução do cinema consistiria em que fazer filmes deixasse de ser visto como uma atividade de especialistas para ser considerada como uma atividade de todos. Espinosa acredita que o engajamento social das massas poderia se dar através do desenvolvimento de novas tecnologias, uma situação potencialmente revolucionária. Ele inicia o manifesto afirmando que os ideais de perfeição técnica e artística são ideais reacionários e é nesse ponto que a imagem pobre, a estética da fome e o aquilombamento das imagens em rede fazem seu cruzo: encruzilhada onde se discute técnica, cinema, arte e vida.

Sim, o desenvolvimento das tecnologias digitais permite que diversos grupos e indivíduos historicamente silenciados tenham acesso a meios de produção, distribuição e consumo de conteúdos em uma escala global. É como se a utopia brechtiana sobre as potencialidades do rádio tivesse se tornado uma realidade. O que não se pode esquecer, é que enquanto o cenário indica possibilidades de abertura e liberdade, a máquina colonial inscrita nas ferramentas e nas técnicas permanece em funcionamento, expropriando subjetividades, modulando perfis e transformando usuários em consumidores ou suspeitos. Como artistas, hackers, quilombolas se colocam diante dessas armadilhas? Como desenvolvem modos de sobrevivência e ocupação das redes que atuem contra dinâmicas de captura estruturalmente inscritas nos sistemas informacionais?

De onde viemos

As tecnologias de comunicação e informação modernas se tornam mais complexas a partir de teorias e aparatos inventados ao longo do século XIX, como o telégrafo. É para levar as mensagens telegráficas que os primeiros cabos ultramarinos interconectam a Europa às Américas, abrindo estradas de informação que riscam o fundo dos oceanos até hoje. O traçado dessas linhas se origina na década de 1850, quando o tráfico negreiro no Atlântico se torna ilegal e a partilha de mercados divide povos e territórios do sul segundo os interesses das grandes potências do norte. Esse desenho se mantém na atual estrutura global de telecomunicações.

Fig 3. : Map of the 1858 Atlantic Cable route (from http://atlantic-cable.com/Maps/index.htm).

Nesse sentido é importante não perder de vista a relação direta entre o desenvolvimento de tecnologias de comunicação e informação e a geopolítica capitalista. O mito do progresso e a marcha civilizatória que apresenta certo modelo de tecnologia como destino inevitável da humanidade, em contraposição a modos de existir e fazer redes considerados “primitivos” ou “atrasados”, fundamentam cientificamente a expansão neocolonial e a exotização de outras lidas com imagens, discursos e formas de comunicação. As tecnologias consideradas científicas apagam modos de saber e ferramentas de relação com o mundo, provocando o que Boaventura de Sousa Santos irá apropriadamente chamar de epistemicídio. Como pensar e agir contemporaneamente para que as tecnologias de rede sejam instrumento de libertação e empoderamento, e não reproduzam os vícios da invisibilização dos saberes tradicionais e o aprisionamento de subjetividades? Como pensar, por exemplo, a conexão com a ancestralidade como tecnologia? Como inverter a lógica colonial e experimentar uma reterritorialização ancestral das tecnologias de rede digitais? É nesse sentido, mais uma vez, que entendemos que as táticas do aquilombamento podem indicar caminhos.

Um aspecto ressaltado por Nascimento em sua análise do quilombo, é a necessidade dessa forma de agrupamento de saudar e chamar os antepassados. Visto que não é tão somente sobre modos de resistência que trata o quilombo, mas de continuidade histórica. Pensando também nessa chave o cinema, não a partir de cristalizações ou clivagens, mas daquilo que permanece e sobrevive, a hipótese proposta já há quase 30 anos por Arlindo Machado (1992), de aproximar os chamados pré-cinemas dos pós-cinemas, aponta para um ato contínuo de invenção por imagens, numa perspectiva baziniana. Desse modo, o próprio cinema pode ser entendido com um poder mítico-simbólico capaz de historiar relações com imagens, para além de uma lógica de representação. Pasolini, mais uma vez, nos falava do cinema como um monstro hipnótico. Teríamos chegado, com a poética combinatória das redes, à uma nova (velha) face dessa forma monstruosa?

Para onde vamos

As imagens produzidas na forma de fragmentos que inundam as redes se constituem como células de filmes multitudinários, que se recombinam de modos inesperados e muitas vezes aleatórios, gerando novas cadeias de sentido que se multiplicam em esferas interconectadas tanto on quanto off line. É como se a fragmentação inaugural do cinema se estilhaçasse hoje em mil pedaços - imagem cristal que prisma relações entre clips in(ter)dependentes.

O projeto Curtas Estórias, que integra a plataforma http://riofestiv.al/ foi concebido inicialmente como um projeto de pesquisa em parceria com a UFBA, se propondo a dialogar com algumas das questões levantadas até aqui. Com o desafio de criar dramaturgias abertas e recombinantes, incorpora curtas metragens como conjuntos de cenas - células - , que compõem o filme - organismo - mas que podem ser transplantadas para outros organismos, criando outras estórias.

A proposta se estabeleceu então a partir de convites a realizadoras e realizadores de curtas metragens que se dispuseram a conceber seus filmes considerando a modularidade e a possibilidade de combinação que cada cena - célula individualmente permitiria, associando-as a palavras-chave. O projeto previa um investimento em inteligência artificial, a ser desenvolvido, em uma segunda etapa, possivelmente junto ao IHAC - Lab-i, da UFBA.

Assim, entre as palavras e as imagens se tecem relações de concordância, subordinação e ordem, abrindo caminhos que se bifurcam em filmes desmembrados. O “público”, como um participador, está igualmente convidado a compartilhar seus segmentos on line, contaminando o sistema com um conteúdo que será também contaminado.

Fig. 4. Frame do curta metragem Dupla Jornada de Camila Gregório, disponível em : http://riofestiv.al/category/curtas-estorias/ Acesso em 15.06.2019 .

Com uma gama de temas abrangente, que inclui processos de transformação urbana e cognitiva, o advento de novas tecnologias de distribuição e exibição de imagens põe em cena embates entre contextos locais e multinacionais, de forma que a investigação sobre o futuro e o passado do cinema articula o trabalho de reapropriação de arquivos à criação de novas formas estéticas. Nessa encruzilhada, não podemos esquecer que navegando nas “nuvens” de imagens digitais continuamos operando dentro da lógica de um capitalismo global, que explora territórios e grupos sociais, seja para obter minérios para a construção de celulares, câmeras e projetores, seja para reciclar o lixo tóxico eletrônico. Há hoje consolidado todo um pensamento muito ativo das ecologias de mídias[4] que procura estabelecer as conexões entre a materialidade e a infraestrutura das redes e o sistema econômico e geopolítico que as sustenta, posto que não é possível pensar tecnologia e inovação sem considerar o panorama distópico do mundo contemporâneo e os impactos da ação humana no planeta.

Se a mídia já foi identificada como um quarto poder, na passagem de um regime de mídias de massa para um de mídias de multidão, de comunicação peer to peer, a utopia de uma rede livre, onde todos comuniquem com todos de modo rizomático é mais que utopia, é uma luta em meio a um universo distópico. Nesse campo de batalha pela liberdade e a errância dos conteúdos, quem regula os gargalos, e como furá-los? Trabalhos de net art como a Plataforma Midiamagia da artista paulistana Denise Agassi enfrentam essas questões proporcionando fluxos audiovisuais ativados por tags que buscam conteúdos em redes sociais como flickr, youtube e twitter. Nesse contexto o acidente e a contingência geram processos com dinâmicas próprias que explicitam as metanarrativas urdidas por algoritmos que indexam conteúdos em uma base de dados, apontando tanto para interesses corporativos quanto para a necessidade de atenção e crítica aos mecanismos de busca e controle na internet. Desse lugar, a emergência de um “outro” cinema se intersecta com a luta pela neutralidade da rede e pela possibilidade de uma internet livre e democrática.

O cineasta pernambucano Kleber Mendonça publicou recentemente em sua conta no Instagram um mosaico criado a partir de fotos de fãs do longa metragem “Aquarius” posando na entrada do famoso prédio onde mora a personagem Clara. Mendonça chama a atenção para a “relação afetiva coletiva expressa em imagens”[5]. As imagens agrupadas criam um território, numa rede de relações que se torna muito interessante se pensarmos a partir das dinâmicas da filosofia e do ethos banto sugeridas por Nascimento para pensar o quilombo - eu sou, porque nós somos.

Essa perspectiva afetiva de acolhimento e cuidado é trabalhada por artistas afrofuturistas como Tabira Rezaire e Liz Mputu, que sugerem ainda uma dimensão de cura meditativa em seus trabalhos, buscando formas de conexão espiritual mediadas pela tecnologia. Mais do que pensar em mundos utópicos proporcionados pela tecnologia, essas poéticas tratam de inventar modos de existir em meio a distopia, fortalecendo narrativas contrahegemônicas que apontam para horizontes descolonizados.

Fig. 5 : Frame do vídeo “Hoetep Blessings” de Tabira Rezaire.

Disponível em: https://vimeo.com/183194588 Acesso em 15.06. 2019 .

“O cinema é o sagrado”, diz o realizador senegalês Djibril Diop Mambéty, pai da realizadora premiada em Cannes esse ano. Em entrevista, o africano afirma[6] que para fazer um filme, primeiro se deve fechar os olhos, fechar os olhos bem forte. “Assim veremos a luz que sai da obscuridade, os pontos luminosos que começam a brilhar e voilà! Estamos diante do filme.” Essa imagem tão poética, da luz brotando da escuridão, aparece como uma estratégia de libertação da própria imaginação frente ao bombardeio pervasivo de imagens às quais somos submetidos.

Conclusão

Nesse breve ensaio propusemos uma reflexão sobre o aquilombamento das imagens em rede, dialogando com lutas interseccionais e pensando o papel das mídias não apenas como veículos ou produtos audiovisuais, mas como meios de produção de subjetividades livres não colonizadas.

Beatriz Nascimento fala do exílio como uma experiência da perda da imagem. Os cinemas, como edifícios construídos para se assistir a filmes, são cada vez mais raros. Esse desaparecimento progressivo dos templos cinematográficos, e a migração das salas de projeção para o interior de shoppings, é uma tendência mundial, sobretudo nas Américas. O cinema, que já contribuiu para a reterritorialização das cidades como um elemento “civilizador”, hoje busca também o seu território, como um “outro” cinema, desterritorializado, e que se torna aliado da luta anticolonial quando reterritorializa, a partir da perspectiva dos subalternizados, o que o colonialismo ofusca ou expulsa.

A possibilidade de superar fronteiras físicas através de dispositivos tecnológicos nos permite ultrapassar fronteiras simbólicas e reposiciona a percepção mediada por aparelhos, reconfigurando modos de conviver, partilhar e existir. Ao mesmo tempo, a experiência de navegarmos pela internet com nossos computadores, com múltiplas janelas abertas simultaneamente, reforça, por outro lado, a necessidade de uma volta ao corpo.

Essa ciranda de reinvenção tecnológica e psíquica se expande para além dos estudos do filme e ganha territórios com a construção de máquinas, mecanismos, assemblages e objetos de fabulação. Como diria Guattari, se trata de abrir vias maquínicas desterritorializantes, produzindo subjetividades mutantes. É importante voltar a este ponto da desterritorialização e da mutação, pois a relação com a máquina não se orienta pela busca de uma funcionalidade ou serviço, mas pela possibilidade da emergência de rupturas e inovações que o agenciamento maquínico é capaz de operar, apontando para questões transversais que cruzam a discussão sobre a obsolescência programada e as disputas de narrativas do capitalismo cognitivo.

Referências

FLUSSER, V. (1985) . Filosofia da Caixa Preta : Ensaios para uma futura filosofia da fotografia. São Paulo: Editora Hucitec.

MACHADO, A. (1997). Pré-cinemas & pós-cinemas. Campinas, SP: Papirus.

NASCIMENTO, B. (1978). O quilombo do Jabaquara in: RATTS, Alex. Eu sou atlântica: sobre a trajetória de vida de Beatriz Nascimento. São Paulo: Imprensa Oficial, 2006.

______________(1985). O conceito de quilombo e a resistência cultural negra, In: RATTS, Alex. Eu sou atlântica: sobre a trajetória de vida de Beatriz Nascimento. São Paulo: Imprensa Oficial, 2006.

ROCHA, G. (1965). A Eztetyka da Fome . Revolução do Cinema Novo, 1981.

STEYERL, H. (2009) In Defense of the Poor Image - Journal #10 November 2009 - e-flux.

[1] Artista e Pesquisadora, atualmente é Professora Adjunta do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências - UFBA.

[2] Disponível em : http://blogs.lesinrocks.com/cannes2010/2010/05/18/le-droit-dauteur-un-auteur-na-que-des-devoirs-jean-luc-godard/ . Acesso em 15.06.2019.

[3] Disponível em : http://blogs.lesinrocks.com/cannes2010/2010/05/18/le-droit-dauteur-un-auteur-na-que-des-devoirs-jean-luc-godard/ Acesso em 15.06.2019.

[4] Para um aprofundamento nesse aspecto consultar Remain Coleção In search of media. Publicado em 2018 pela meson press (Lüneburg, Germany ) em colaboração com a University of Minnesota Press (Minneapolis, USA). Disponível em : https://meson.press/books/remain/ . Acesso em 15.06.2019

[5] Conta do instagram do realizador. Disponícel em: https://www.instagram.com/p/Bw8RFubha3U/ . Acesso em 15.06.2019.

[6] Disponível em : https://www.youtube.com/watch?v=Hdqj6ecZi_Q&feature=youtu.be&t=466 Acesso em 15.06.2019 .